La chiamata all’arruolamento e il tentativo di evitarlo

Anche se la guerra non l’avevo voluta e non l’avevo capita, per me era tutto chiaro. Se dovevo schierarmi avrei preferito non farlo nelle loro fila. Quindi mi presentai presso il gruppo di partigiani che stanziava a Campo de Boi, una località sopra Maggianico, periferia di Lecco.

Ma venni purtroppo respinto perché considerato troppo giovane. Allora decisi di contattare due amici, Arnaldo Bugada e Francesco Ghislanzoni, che come me avevano ricevuto la chiamata alla leva dei nati nel primo trimestre della classe 1925 e come me erano restii all’arruolamento. Non trovando altre soluzioni, li convinsi a cercare un rifugio comune in montagna.

All’alba del 3 gennaio, riempiti gli zaini con poche cose, viveri e altre necessità, ci incamminammo verso Piazzo e Campo Secco. Raggiunta la località Culmine, trovammo riparo presso un casello che durante il periodo estivo i contadini usavano come ricovero durante le faticose ore del taglio dell’erba.

Non durò molto. Il poco cibo a nostra disposizione finì presto e la curiosità di conoscere come si era evoluta la situazione ci convinse a tornare verso casa.

Lungo il percorso alcuni contadini ci informarono che due soldati repubblichini avevano fatto irruzione presso le nostre abitazioni avvertendo che se non ci fossimo presentati alla chiamata i nostri genitori sarebbero stati arrestati e tradotti in carcere.

All’inizio non demmo troppo peso a quelle minacce e provvedendo ad un nuovo rifornimento di viveri decidemmo di tornare sui monti. La preoccupazione però ci attanagliava e dopo due giorni concordammo all’unanimità di tornare nuovamente verso casa. Il rientro fu sconfortante.

Mi aspettavano i volti piangenti dei miei sei fratelli più giovani e il loro racconto che nostro padre era stato ricoverato in ospedale per una grave malattia e che il giorno prima due repubblichini (ancora loro!) avevano arrestato nostra madre per condurla nel carcere di Pescarenico.

Altre cattive notizie arrivarono da parte dei miei amici: anche i loro padri erano stati arrestati. Spaventato e disorientato, dovevo prendere subito una decisione.

Ne parlai con i due amici e insieme a loro mi presentai presso la caserma dei Carabinieri. Dopo aver ottenuto precise garanzie sulla scarcerazione dei nostri genitori ci facemmo accompagnare presso il distaccamento militare di Como, dove trovammo altri lecchesi e comaschi, in tutto circa una cinquantina di persone, anche loro in attesa di conoscere il proprio destino.

Dopo due settimane venimmo trasferiti a Milano, nella zona di Musocco, per alloggiare all’interno di una vecchia fabbrica dismessa. Gli ufficiali, e in particolare un tenente cui era stata assegnata la nostra custodia, albergavano in un piccolo edificio annesso.

Per oltre un mese rimanemmo in abiti borghesi e talvolta il venerdì sera il tenente rilasciava permessi per tornare a casa, intimandoci di rientrare in caserma nella prima mattinata del lunedì.

Sopportavo a fatica le regole militari e i loro riti e mi ricordo che un lunedì, insieme all’amico Bugada e ad altri, ci presentammo all’adunata calzando zoccoli di legno. Li indossammo anche il venerdì seguente per tornare verso casa e all’uscita dall’improvvisata caserma, viaggiando su tram e treni, molte persone non nascosero le loro espressioni divertite per il nostro strano abbigliamento.

Finalmente, dopo aver ricevuto il necessario equipaggiamento comprensivo di mostrine verdi e fregio rappresentante il gladio, venimmo assegnati al Battaglione Tirano e il 5 febbraio inviati a Novara presso la caserma Passalacqua, per condividere camerate di circa quaranta persone con gli Alpini del Battaglione Bassano.

Un giorno circolò voce che saremmo stati mandati in Germania per l’istruzione militare e l’addestramento.

Un presentimento mi fece pensare che sarebbe stato un periodo molto duro e quindi, per scongiurare ingenuamente un più che probabile futuro di fame, riempii uno zaino di gallette: erano talmente dure che per spezzarle dovevo usare un coccio di pietra.

L’addestramento in Germania, la disciplina e la fame

Il 12 marzo, dopo due giorni di viaggio faticoso su una tradotta, io e altri 33 miei compagni giungemmo a destinazione: Münsingen, piccola località non distante dal Ulm, nel Land Baden-Wüttemberg sulla direttrice Monaco- Stoccarda.

In caserma ci arrivammo all’alba e subito incontrai mio cugino Vittorio e alcuni altri amici di Lecco partiti dall’Italia una ventina di giorni prima. Le baracche alle quali fummo destinati erano di fragile legno, letti rigorosamente a castello, una piccola stufa per riscaldare l’ambiente e fuori, a perdita d’occhio, neve alta più di mezzo metro.

Il primo rancio ci venne servito verso le 12 e 30. La cucina era una struttura collocata in mezzo alle baracche e su una parete era appesa una piccola lavagna ove di giorno in giorno veniva riportato, con una grafia a volte quasi incomprensibile, il piatto principale (e unico) del pranzo.

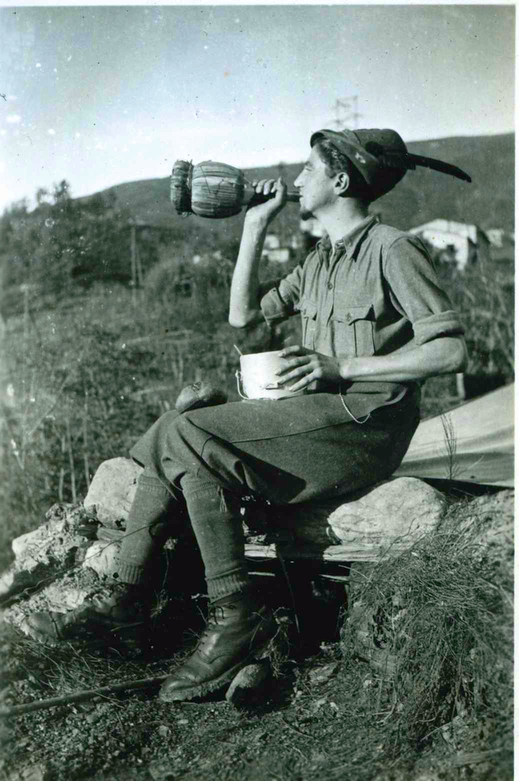

Ricordo che un giorno lessi su quella lavagna: “Zuppa di avena e patate con pollo” e fu mia grande sorpresa nel vedermi consegnare una mezza gavetta di zuppa, due patate e una tavoletta di margarina.

Avevo fame e non trovare tracce di pollo nel rancio mi fece irritare ma le mie invettive vennero subito bloccate dal cuoco che mi apostrofò come analfabeta poiché avevo confuso la parola “pelle” con “pollo” (in pratica erano previste patate con pelle).

E chiuse minacciandomi: “La prossima domenica vieni qui tu a sbucciarle per tutti i tuoi compagni!”

Il “castigo” non mi preoccupava ma mi vennero i brividi al pensiero che quegli scarsi ranci avrebbero dovuto sostenerci durante le molte ore d’istruzione, spesso vissute all’esterno in un freddo pungente e con temperature ben al di sotto dello zero. Pensai: “Per il momento ho le gallette… poi si vedrà”.

La sveglia era alle 5 e 30, e dopo l’alzabandiera delle 6 e 30 iniziavano i turni di addestramento. A noi venne assegnato un istruttore tedesco. Era un sottufficiale reduce dalla campagna di Russia: un uomo ruvido e intransigente, che puniva ogni minimo errore in maniera indiscriminata, infierendo spesso con i più deboli.

Mi ricordo che una volta tentai di aiutare un commilitone in difficoltà e subii una severa sanzione. Ma il problema più grave non era la disciplina. Era la fame che non si riusciva a sopportare.

Al mattino la colazione consisteva unicamente in una tazza di pessimo caffè, a pranzo mezza gavetta di minestra d’orzo e farina di piselli, per cena un pezzetto di salame, una noce di burro e un bicchiere di caffè e durante il giorno unicamente due fette di pane nero.

Col passare dei giorni le esercitazioni si facevano sempre più pesanti e venivano prolungate anche in orari serali, a volte sino alla mezzanotte. Al giovedì eravamo costretti a marce di 50 chilometri e come rancio ricevevamo sono una gavetta di spinaci praticamente sconditi.

Le gallette erano finite, la fame mi tormentava al punto da impedirmi di prendere sonno e talvolta mi recavo nei pressi della cucina per rovistare nei rifiuti con la speranza di trovare qualcosa di ancora commestibile.

Dopo 40 giorni, finalmente, ci vennero consegnati dei permessi che ci consentivano di uscire alla sera dalla caserma. Nei giorni precedenti, durante alcune esercitazioni svolte presso il vicino paese, avevamo notato la presenza di una pasticceria che esponeva in bella mostra dolci di vario tipo.

Fu inevitabile che, proprio la prima sera di libera uscita, tutti noi ci recassimo presso quel negozio ma creammo una tal calca e confusione che ci portò, involontariamente, a mandarne in frantumi la vetrina. La conseguenza fu che il permesso appena ottenuto ci venne ritirato per svariati giorni.

Un pomeriggio, mentre camminavo da solo in paese, notai una signora che trasportava un piccolo carrello contenente tre grosse forme di pane. Mi avvicinai e le feci capire che soffrivo dolorosamente di fame, che ero quasi allo stremo e quindi le chiesi se avesse potuto aiutarmi.

Dal suo sguardo dolce percepii che forse avrei potuto ottenere qualcosa. La signora si chinò verso il carrello e con fare gentile mi offrì un’intera pagnotta. Non sapevo come ringraziarla, la abbracciai e la baciai.

Lei mi guardò commossa e mi disse che aveva un figlio militare di stanza in Italia, ad Anzio, e dentro di se’ sperava che se lui si fosse trovato nelle mie condizioni qualche madre italiana l’aiutasse nello stesso modo. Rientrato in caserma nascosi questo pane prezioso per evitare che i miei compagni lo vedessero.

Per un certo periodo fui assegnato alle scuderie con il compito di governare i cavalli. La fame era davvero profonda che non mi feci molti scrupoli nel riempirmi di tanto in tanto le tasche d’avena. Non so quanto fosse nutriente ma saziava temporaneamente uno stomaco che sentivo sempre più vuoto.

A maggio il termometro segnava ancora dieci gradi sotto lo zero; vitto scarso, molte ore di dura istruzione e il rischio di ammalarsi si innalzava sempre di più. In quei giorni un mio compagno, di ritorno da una lunga e faticosissima marcia, era fiaccato da una forte febbre e non riusciva più a reggersi sulle gambe. Trasportato in ospedale morì dopo poco per deperimento organico.

Il rientro in Italia

Dopo essere stati oggetto di molte visite da parte di alti ufficiali tedeschi e italiani per verificare la qualità dell’istruzione ricevuta, il 16 luglio, debitamente allineati nella Piazza d’Armi, ricevemmo la visita di Benito Mussolini accompagnato dal Maresciallo Graziani.

Venimmo passati in rassegna e dopo un breve discorso e parole di apprezzamento da parte dello stesso Mussolini percepimmo che forse era arrivato il momento in cui saremmo rientrati in Italia. Otto giorni dopo ci accompagnarono alla stazione dove ci aspettava il treno del ritorno: una lenta tradotta con destinazione Liguria.

Lungo il percorso fummo costretti a una sosta forzata a Casalpusterlengo, poiché la linea ferroviaria era stata interrotta a causa dei bombardamenti.

Non ricordo chi si prese l’incarico di farci consegnare un pasto supplementare, sta di fatto che verso mezzogiorno vedemmo arrivare un carro trainato da un cavallo e sul pianale una decina di belle ragazze che trasportavano un rancio speciale a noi destinato: per tutti una gavetta colma di risotto e una grossa bistecca.

Fu tale la sorpresa e tanta era la fame che ci avventammo avidamente sul cibo. Purtroppo le condizioni di indigenza subite in Germania avevano ristretto i nostri stomaci, rendendoli incapaci di accogliere un normale pasto. Così molti soldati non riuscirono a trattenere quel ben di Dio, che finì ingloriosamente nella fontana della vicina stazione.

In ogni caso la bellezza delle giovani “soccoritrici” era superiore a tutto il resto e quindi il mio amico Franco Corti di Germanedo ed io chiedemmo a due del gruppo se fossero state così gentili da fornirci l’indirizzo di casa in modo da mantenere un contatto scrivendoci.

Non ci fu bisogno di insistere, venimmo prontamente esauditi.

La sera del giorno dopo dovemmo ripartire. Le tradotte che ci trasportavano erano composte da svariati vagoni e dopo circa tre giorni di viaggio, per l’ennesima interruzione della ferrovia, fummo costretti a scaricare tutto quanto ci portavamo appresso e proseguire a piedi verso Genova.

Arrivati a notte fonda in prossimità di Arquata Scrivia un aereo ricognitore, che tutti chiamavano “Pippo”, sganciò una bomba e un bengala. Il cielo si illuminò come fosse giorno ma fortunatamente eravamo vicini a una delle gallerie della camionabile Genova-Milano e lì trovammo riparo dai bombardamenti.

Il giorno successivo raggiungemmo Nervi e presso un piccolo parco avemmo finalmente modo di ripulirci e di fare un bagno.

Ci rimettemmo in marcia e percorrendo una strada secondaria che saliva verso i colli sostammo prima a Uscio e poi Gattorna fino ad arrivare a Chiavari, dove trovammo alloggio presso una caserma dismessa della Marina Militare: la destinazione che ci era stata assegnata. Da quando avevamo lasciato la ferrovia eravamo stati in marcia per dieci giorni consecutivi.

Chiavari e le spedizioni nei dintorni

La nostra era una compagnia ippotrainata, addetta al trasporto del vettovagliamento per l’intera Divisione: servizio che svolgevamo con carrette a quattro ruote, agganciate con una stanga anteriore a due cavalli da traino.

Tra le missioni da svolgere c’era il rifornimento di viveri e altri materiali d’uso alle truppe stanziate in varie località liguri e prima di ogni uscita, tra le varie istruzioni e indicazioni, ci veniva ribadita la necessità di procedere in gruppi debitamente distanziati onde evitare di essere individuati dai ricognitori nemici.

Un giorno partimmo con cinque o sei carrette per Genova, dove ci imbarcammo a bordo di alcune chiatte alla volta di Sestri Levante.

Eravamo da poco sbarcati e, procedendo verso l’interno, mi trovavo alla testa di alcune di queste carrette, quando notai che dalle colline vicine due aerei con motore spento viravano verso il mare, puntando verso di noi.

Eravamo in pericolo. Urlai “Tutti a terra” e trovando riparo dietro a un muretto a secco ai bordi della strada riuscimmo a salvare la vita ma il mitragliamento prodotto dai due aerei provocò la morte di un povero cavallo.

La nostra situazione si faceva sempre più difficile e come se non bastasse a me e agli amici Pozzi e Luigi Bonacina di Lecco, che eravamo i soldati della compagnia di statura più alta, venne affidata la consegna e l’utilizzo di un mitragliatore pesante. La responsabilità attribuitaci era grande.

Nei giorni successivi ci trasferimmo nell’entroterra di Chiavari, precisamente a Terrarossa di Cicagna, in quanto l’area costiera era quasi quotidianamente oggetto di incursioni di aerei nemici. Nel prato antistante la nuova caserma dove avevamo trovato alloggio scavammo alcune buche atte a far trovare rifugio ai malcapitati che, in caso di allarme, si fossero trovati sotto il lancio di bombe e proiettili dal cielo.

Tragicamente un giorno due miei compagni, e con loro un cane lupo, che avevano sperato di trovare salvezza in una di quelle fosse, perirono schiacciati dall’onda d’urto e dal conseguente smottamento del terreno provocato dall’ennesimo bombardamento.

I miei amici Bonacina e Pozzi dormivano con me all’interno di una tenda, che era posizionata su una rocca erbosa e sotto di noi vi erano gli insediamenti di baracche ove era alloggiato il resto della compagnia. Questa separazione ci consentiva, almeno nelle ore notturne, di muoverci più liberamente.

Una sera, da alcune informazioni ricevute, avemmo il sentore che il giorno dopo una squadra di militi repubblichini e soldati tedeschi avrebbe compiuto un rastrellamento in un piccolo paese dei dintorni con l’intento di arrestare alcuni partigiani.

Verso le tre del mattino io e i due amici raggiungemmo le prime case di questo piccolo borgo e bussando alle loro porte avvertimmo gli abitanti di quanto molto probabilmente sarebbe accaduto e che era assolutamente necessario far fuggire giovani e partigiani.

Fortunatamente nessuno venne catturato ma in ogni caso il giorno dopo, in segno di spregio e di vendetta, alcune case del piccolo paese vennero date alle fiamme dai nazifascisti.

Troppi soprusi, l’ufficiale arrogante meritava una lezione

In un annesso poco distante dalle baracche risiedevano e dormivano il Capitano Fontana di Trento, un Tenente di Governo di Mantova e due attendenti.

Noi tutti eravamo ormai convinti che il nostro capitano provenisse dalla fureria (ndr – era l’ufficio amministrativo delle caserme e veniva spesso considerato un luogo di rifugio per chi voleva “imboscarsi”, evitando, seduto dietro ad una comoda scrivania, le esercitazioni militari).

Nei nostri confronti aveva un atteggiamento presuntuoso e arrogante, imprecava di continuo e ci costringeva a inutili ed estenuanti esercitazioni. Una notte, mentre il solito ricognitore Pippo sorvolava la zona, decidemmo di giocare un brutto tiro a questo ufficiale: recuperata una bomba a mano di fabbricazione tedesca, abbandonata in un tascapane da un soldato austriaco che si era dato alla fuga, la lanciai presso la baracca ove alloggiava il capitano.

All’alba dappertutto regnava il trambusto e lo spavento, vetri rotti ma nessun ferito. Tutti attribuirono la responsabilità a Pippo. Me la cavai ma l’ufficiale in questione ricevette comunque la sua lezione e a causa del grande spavento subì un tale disagio psichico che venne dapprima ricoverato all’ospedale di Chiavari e poi inviato in convalescenza presso la sua abitazione d’origine.

Da alcuni giorni il rancio era diventato pessimo, in particolare la sera ci veniva servita pasta scondita. Alle nostre contestazioni il Comando di Divisione rispose dichiarando che nulla era cambiato rispetto a quanto previsto.

Una sera, per esprimere protesta, invitai tutti i miei commilitoni a rifiutare il cibo che ci veniva proposto. Dopo circa dieci minuti l’attendente del tenente mi si parò di fronte intimandomi di seguirlo.

Chiesi al mio amico Bugada di accompagnarmi in qualità di testimone e una volta nell’ufficio del tenente venimmo investiti da violenti improperi ed io, nello specifico, accusato di grave insubordinazione.

Di fatto la legge di guerra prevedeva per me la fucilazione ma ebbi la forza di contestare al tenente tutte le sue argomentazioni, ricordandogli anche quanti soldati presenti nelle compagnie a noi vicine, per ragioni non distanti dalle nostre, erano passati nei ranghi dei partigiani. Caso volle che la sera dopo il rancio tornò ad essere non dico appetitoso ma quanto meno commestibile.

Forse fu per questo mio ruolo di “portavoce che per ben due volte mi proposero di essere investito dei gradi di caporale. Rifiutai le proposte poiché la mia natura, il carattere e l’esperienza sin lì vissuta mi avevano convinto che anche un sottufficiale, posto in quelle condizioni, poteva diventare facilmente un pessimo soldato e io ero refrattario a ogni forma di sopruso.

Ladri di galline e il maresciallo carogna

Un giorno il tenente radunò la compagnia e a fronte della denuncia di un contadino che stava al suo fianco ci accusò del furto di due galline. Ci venne intimato di fare i nomi dei ladri, diversamente ad ognuno di noi sarebbe stata trattenuta una parte della decade di guerra per offrire risarcimento al denunciante.

Per primo alzai la mano dichiarando di non voler pagare per qualcosa che altri avevano rubato e mangiato. Nella nostra compagnia militavano due Marescialli della Divisione Fascista 28 Ottobre, reduci dalla campagna di Grecia.

Li vedevo di sovente che si accompagnavano a ragazze del posto e dalla Grecia si erano portati appresso un ragazzino di circa quindici anni che loro usavano come attendente e sguattero privato. Ci volle poco tempo per capire e per decidere di agire e quindi assieme ad altri amici avvicinammo il ragazzetto e lo minacciammo con una certa ruvidità.

Il povero ragazzo, in presa al pianto, confessò che i due marescialli poche sere prima avevano cenato a base di galline in compagnia delle giovani signore. Messo da noi alle strette di fronte al Tenente di Compagnia il ragazzo confessò per intero l’accaduto.

Poco dopo, tornato che fui presso la mia baracca, mi sentii chiamare da uno dei due Marescialli, una vera carogna: affacciandomi alla finestra lo vidi che mi puntava addosso una pistola. La sua minaccia fu diretta: “Polvara, un giorno o l’altro ti pianto una pallottola in fronte!” Non mi feci intimorire e prontamente risposi: “Maresciallo non sbagli il primo colpo perché non riuscirà a spararne un secondo!”

Un’occasione illusoria di libertà e diserzione

Verso la metà di Ottobre un tenente di un’altra compagnia venne presso di noi chiedendo un paio di volontari per provvedere al recupero di uno dei nostri camion precipitato in un burrone: il mio amico Franco Corti ed io rispondemmo prontamente al richiamo.

Un viaggio di alcune ore ci portò sul luogo dell’incidente e dopo non pochi sforzi riuscimmo a riportare il camion, evidentemente danneggiato, sui bordi della strada. Il tenente a quel punto ci informò che aveva altri incarichi da svolgere e ci invitò a tornare con mezzi di fortuna presso il nostro reparto.

A quel punto, vista l’ipotesi di inaspettata libertà, Corti ed io decidemmo di raggiungere Milano in treno per poi proseguire verso Lecco. Di fatto eravamo disertori. Giunto a casa e spiegato l’accaduto ai miei genitori li vidi spaventati nel profondo poiché un recente proclama del Maresciallo Graziani, per mezzo di manifesti posti nelle pubbliche vie, informava che se i renitenti alla leva e i disertori non si fossero presentati entro la fine di ottobre presso i presidi militari, in caso di cattura sarebbero stati passati per le armi.

I miei genitori, così come quelli di Franco, ci invitarono caldamente a tornare sui nostri passi per raggiungere nuovamente la nostra Compagnia.

Riprendemmo a malincuore lo zaino ma dopo aver superato Milano, prima di consegnarci alla Caserma Umberto Primo di Pavia, (soluzione che ci era stata consigliata dal tenente che avevamo aiutato nel recupero del mezzo e che avevamo informato delle nostre intenzioni), decidemmo di rivedere le due ragazze di Casalpusterlengo conosciute mesi prima e con le quali avevamo avuto modo di scambiare alcune lettere.

Raggiungemmo la periferia di Milano e nei pressi di Rogoredo attendemmo speranzosi che un mezzo ci portasse presso la località da noi desiderata. Dopo un po’ di tempo un camion militare tedesco diretto verso il fronte ci accolse a bordo: sul cassone erano presenti alcuni soldati, due ausiliarie e alcune casse contenenti un centinaio di proiettili di cannone.

Il viaggio diventa tragedia

Nei dintorni di Lodi il camion si fermò e uno dei tre occupanti la cabina di guida invitò il primo destinato a scendere, ovvero io, ad uscire e salire sul predellino posto sul fianco destro rispetto al posto di guida, in modo da rendere più agevoli e veloci le operazioni di discesa.

Nella mano destra stringevo il cappello e con il braccio sinistro mi sostenevo ad un appiglio all’interno della cabina. Poco dopo essere ripartiti, nei pressi del paese di Secugnago, fummo attaccati da due aerei inglesi che giungendo in picchiata iniziarono a mitragliarci.

Immediatamente mi ritrovai sbattuto a terra sul ciglio della strada e notai subito che i tre soldati in cabina erano tutti morti. Mi accorsi che appena poco più sotto del bordo della strada scorreva un canale d’irrigazione dei campi e senza esitare mi ci tuffai per poi raggiungere riparo sotto un piccolo ponte.

Gli aerei continuavano a mitragliare. Dopo una loro secca virata e un ultimo attacco a bassa quota, il camion prese fragorosamente fuoco. Gli occupanti del cassone cercarono di darsi alla fuga verso i campi ma nel frattempo i proiettili contenuti nelle casse iniziarono ad esplodere.

Un inferno di fuoco e di fiamme, i pioppi che costeggiavano la strada vennero miseramente stroncati dalle enormi schegge e un casolare poco distante, raggiunto anch’esso da quell’ondata devastante, si incendiò immediatamente per poi incenerirsi.

Ad un certo punto tutto tacque, una calma irreale pervadeva quei luoghi. Prontamente mi trassi fuori dal canale e andai alla ricerca del mio amico Franco. Intorno a me giacevano cadaveri e feriti che imploravano soccorso.

Mi si avvicinò un uomo e mi disse che un soldato con le stesse mie mostrine, ferito, era stato portato in un cascinale non troppo distante. Trovai Franco sofferente sdraiato su di un mucchio di fieno, vicino a lui una donna e un uomo che cercavano di provvedere alle prime cure.

Povero Franco, era in condizioni davvero preoccupanti con una estesa ferita alla gola e a una gamba. Faticò a riconoscermi ma riusciva a chiedere acqua.

Tememmo per la ferita alla gola ma non si poteva fare granché poiché l’unica ambulanza del paese era stata mitragliata e messa completamente fuori uso da un attacco aereo avvenuto pochi giorni prima. Tornai sulla strada e poco dopo vidi arrivare una camionetta militare che trasportava repubblichini.

Ci fu qualche discussione ma infine riuscii a convincerli a trasportarci presso l’ospedale di Casalpusterlengo. Accertatomi dell’avvenuto ricovero del mio amico mi misi in cerca della ragazza con la quale avevo intrattenuto lo scambio di lettere.

Si chiamava Franca Gigliotti, qualcuno mi fornì l’indirizzo e una volta da lei le spiegai quanto ci era accaduto. Si spaventò e si mise a piangere e comunque ebbe la forza di andare a chiamare la ragazza di Franco in modo da poter andare tutti in ospedale per ricevere aggiornamenti sulle sue condizioni.

Venimmo ricevuti dal dottore che aveva prestato le prime cure a Franco e che ci rassicurò sulle sue condizioni: le ferite erano serie ma non era in pericolo di vita. Ero stanco e disorientato ma fortunatamente Franca mi offrii un posto per trascorre la notte.

La mattina, dopo averla ringraziata e salutata, mi misi alla ricerca di un mezzo che avrebbe potuto condurmi a Pavia presso la Caserma Umberto Primo. Il Maggiore, ufficiale più alto in grado presente, fu sbalordito nel vedermi e prontamente mi mostrò il giornale che raccontava dell’attacco aereo da noi subito: il tragico bilancio era stato di 9 morti e 15 feriti, alcuni decisamente gravi.

Del mio amico Franco seppi che dopo una settimana venne dimesso dall’ospedale e inviato verso casa per la convalescenza in regime in congedo permanente.

Con altri dieci militari e due sottotenenti, dopo 4 giorni vissuti a Pavia, venni ricondotto presso il mio reparto di stanza in Liguria. Furono tre giorni di duro viaggio vissuti su mezzi di fortuna così come di fortuna erano i luoghi ove si poteva dormire qualche ora.

Giunto al reparto riprese la solita vita: servizi presso le scuderie, guardie armate e qualche puntata presso Sestri Levante. Il nostro distaccamento era a un paio di chilometri da Chiavari e talvolta ci recavamo al cinema per assistere a qualche proiezione. Gli allarmi suonavano di frequente e a quelli facevano seguito feroci mitragliamenti aerei.

Noi avevamo imparato ad essere molto svelti nel trovare riparo: era, fin troppo ovvio, una questione di vita o di morte. Trascorse il Natale e poi il Capodanno e spesso dentro di me imploravo che tutto potesse finire presto; il cibo per noi militari iniziò a scarseggiare e non potevamo contare sull’aiuto dei civili che ugualmente avevano ormai iniziato a patire la fame.

Verso la fine del Gennaio 1945 venni chiamato dal tenente della compagnia che, informandomi del fatto che mio padre stava molto male, mi consegnò una licenza di cinque giorni per tornare a casa; mi venne anche data istruzione che prima del rientro a casa avrei dovuto sostare presso la Caserma di Pavia, in attesa di possibili aggiornamenti.

L’alpino trafugatore di altari

Giunto alla stazione ferroviaria di Genova incontrai un sottufficiale alpino non più giovane che mi chiese aiuto per trasportare il suo zaino dalla pensione presso cui aveva trovato alloggio sino alla stazione stessa. Non feci domande ma nel momento in cui raccolsi il suo zaino, trovandolo decisamente pesante, gli domandai: “Ma cos’è tutto questo peso? Cosa contiene?”

La risposta fu secca: “Sono i registri della Divisione che devo consegnare a Milano, siamo in ritirata”. Presso la stazione trovammo altri sei o sette soldati tutti diretti verso Milano e con loro iniziammo il viaggio di rientro. Nei pressi di Voghera dovemmo abbandonare il treno e proseguire a piedi poiché il ponte ferroviario che superava il fiume Po era stato bombardato.

Gli zaini erano decisamente pesanti e avendo notata una carretta legata presso il cancello di una piccola casa decidemmo prontamente il da farsi: pensammo che a parte noi soldati in quelle ore tutti stessero dormendo e quindi ce ne impossessammo senza porci troppe domande.

Purtroppo, dopo solo qualche chilometro, una ruota collassò e fummo costretti ad abbandonare la carretta ai margini della strada. Nonostante il disorientamento riuscimmo comunque ad avvertire che dai dintorni proveniva un inconfondibile odore di stalla.

Giunti che fummo nei pressi di un cascinale il Maresciallo Di Bresci, che in treno si era presentato a noi quale militare insignito della medaglia d’argento al valor militare durante la Campagna di Russia, cercò subito di bardare un cavallo. Il proprietario dell’animale intervenne immediatamente e cercò di farci recedere dal nostro proposito.

Fummo fermi e a fronte della nostra ruvida determinazione, con le buone o con le cattive, acconsentì a lasciarci l’animale e ad accompagnarci sino al Ticino. Avemmo comunque modo di salutarlo e di ringraziarlo (quel che è giusto è giusto).

Giunse l’alba e tutti noi sentimmo nell’aria un gradevole profumo di pane: poco distante infatti c’era un forno e in un attimo avemmo modo di riempire i nostri zaini di quelle fragranti meraviglie.

Sentendo suonare le campane ci avvicinammo presso una casa parrocchiale e lo stesso Maresciallo chiamò il parroco e gli raccontò che tutti gli alpini che stavano con lui erano malati e che sarebbero stati costretti ad un lungo ricovero a Sondalo, in Valtellina.

Fu così serio e convincente che la sua richiesta di avere un po’ di salame e qualche bottiglia di vino fu prontamente raccolta con garbata gentilezza dal buon curato.

Risolta la colazione ci dirigemmo verso la stazione ma venimmo subito informati che la littorina di servizio, per eludere le incursioni aeree, viaggiava solo di notte. Il Maresciallo non si perse d’animo e fattosi prestare una bicicletta partì alla volta della stazione di Pavia.

Dopo un’ora circa la littorina giunse in stazione. A bordo c’era il Maresciallo che ci chiamava e agitava verso di noi il braccio in segno di successo. Il capostazione si mostrò profondamente contrariato e a fronte delle sue rimostranze il maresciallo non ebbe esitazioni: sfoderò la pistola dalla cintola puntandogliela contro e senza alcuna altra parola fece rotolare una bomba a mano sulla scrivania del malcapitato. Alla fine, fortunatamente, tutto si risolse per il meglio.

Mentre procedevamo lungo la strada un po’ scoscesa che portava alla stazione, lo zaino del Maresciallo, che era stato mal collocato sul pianale, cadde a terra e strappandosi rivelò il suo reale contenuto: non v’erano registri militari bensì preziosi candelabri e altri oggetti che venivano utilizzati durante le funzioni religiose.

Di fronte alle mie veementi richieste di spiegazione il Maresciallo mi informò che aveva prelevato il tutto all’interno di una chiesa che era stata bombardata; la popolazione del luogo era scappata e se non fosse stato lui ad appropriarsi di tutto quanto che in quel momento giaceva a terra ci avrebbero sicuramente pensato i soldati americani.

Per tranquillizzarmi mi regalò una bottiglia di grappa, raccolse le sue cose e dopo un breve saluto si allontanò.

Cento chilometri in bici

Proseguii in treno verso Pavia, poi Milano ed infine arrivai a Lecco. Giunto a casa venni accolto dai miei fratelli piangenti che mi informarono che nostro padre era morto ed era stato seppellito solo due giorni prima. Il dolore che provai fu lacerante. Il giorno successivo mi recai al cimitero e trascorsi molte ore nel tentativo di recare un minimo di conforto a mia madre.

Il giorno dopo dovetti tornare presso la Caserma di Pavia e decisi di usare una bicicletta (“dopotutto” mi dissi “sono solo cento chilometri”): al mio arrivo incontrai nuovamente il Maggiore in Comando, che già avevo avuto modo di conoscere e che mostrava una sincera simpatia nei confronti degli Alpini.

Dopo pochi giorni, in considerazione di quanto era accaduto alla mia famiglia, mi concesse tre giorni di licenza con obbligo di rientro in caserma nella giornata del lunedì successivo.

Giunsi a casa e solo dopo due ore si presentarono due repubblichini intimandomi di mostrar loro la licenza che mi era stata concessa. Mi domandai quale fosse l’origine di questa tempestività nell’esercitare controllo nei miei confronti e potei spiegarmela solo nella “soffiata” di un negoziante fascista che abitava nei pressi della nostra casa e che forse attraverso il suo gesto sperava di ottenere qualche beneficio. Risolsi la questione e dovetti di nuovo organizzarmi per tornare a Pavia.

La bicicletta non era più consigliabile perché lungo le strade erano diventati frequenti agguati e sparatorie; decisi dunque per il treno e una volta rientrato, appena due giorni dopo, il mio reparto ricevette l’ordine di trasferimento presso la caserma di Ivrea. Il Maggiore, augurandomi buona fortuna, mi consegnò personalmente l’ordine che mi indicava la nuova destinazione.

Il rifugio da zia Teresina e la fine della guerra

Il caos cresceva di giorno in giorno. Ci sentimmo tutti sbandati, in qualche modo perduti. Arrivato a Milano, tappa intermedia per Ivrea, decisi definitivamente di abbandonare l’esercito.

Riuscii, non senza qualche difficoltà, a raggiungere nuovamente Lecco: ricordo che quel giorno pioveva molto forte e per trovare riparo e rifugio, e anche per evitare ulteriori controlli da parte dei repubblichini, mi risolsi ad andare a Malgrate presso mia zia Teresina.

Accadde che appena al di là del ponte Azzone Visconti, sotto la tettoia di quello che allora era il ristorante San Michele, incontrai un paio di questi ceffi armati.

Pioveva davvero copiosamente ma cercai di mantenere un’andatura e un contegno che potessero evitare di dare nell’occhio: uno dei due repubblichini ebbe comunque a chiedermi: “Alpino, dove vai?” ed io in risposta “In licenza, la vuole vedere?” “No, no, passa e vai”.

Arrivato presso la casa di mia zia venni da lei accolto con caldi abbracci e subito ricevetti nuovi abiti per poter abbandonare quelli zuppi d’acqua.

La guardai (i suoi occhi erano colmi di dolcezza) e le dissi subito: “Zia ho disertato, devi nascondermi, ma promettimi che mia madre non venga a sapere che io sono qui, l’esercito è allo sfascio e credo che non manchi molto per arrivare alla fine di questa catastrofe”.

Venni da lei nutrito e nascosto presso un piccolo solaio raggiungibile tramite una scala nascosta. Teresina lavorava e finito il suo turno, al rientro, ricollocava la scala in modo da permettermi di scendere e poter consumare la cena.

Quel solaio era così basso e angusto che potevo solo star seduto o sdraiato e passai lunghe ore dormendo o leggendo.

Finalmente giunse il 25 aprile 1945 e per mia scelta mi presentai immediatamente presso la sede del Cln, il Comitato di liberazione nazionale, che ospitava anche la Commissione di Disciplina Militare.

Fui interrogato con scrupolosità e dopo svariate verifiche venne accertato che nulla risultava pendente a mio carico. Alla fine mi rilasciarono un documento (che ancora oggi conservo) che certificava il congedo militare e il mio stato di uomo libero.

Nei giorni e nelle settimane successive iniziai a riassaporare gli odori e le atmosfere del lago, la vista dei monti, l’affetto profondo di mia madre e dei miei fratelli: il ritorno alla vita.

Tratto da: “La Perfida Guerra e il Ritorno alla Vita”

3 gennaio 1944 – 25 aprile 1945 – vedi PDF